Краткое содержание :

Свята́я инквизи́ция (лат. Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, «Святой отдел расследований еретической греховности») — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.

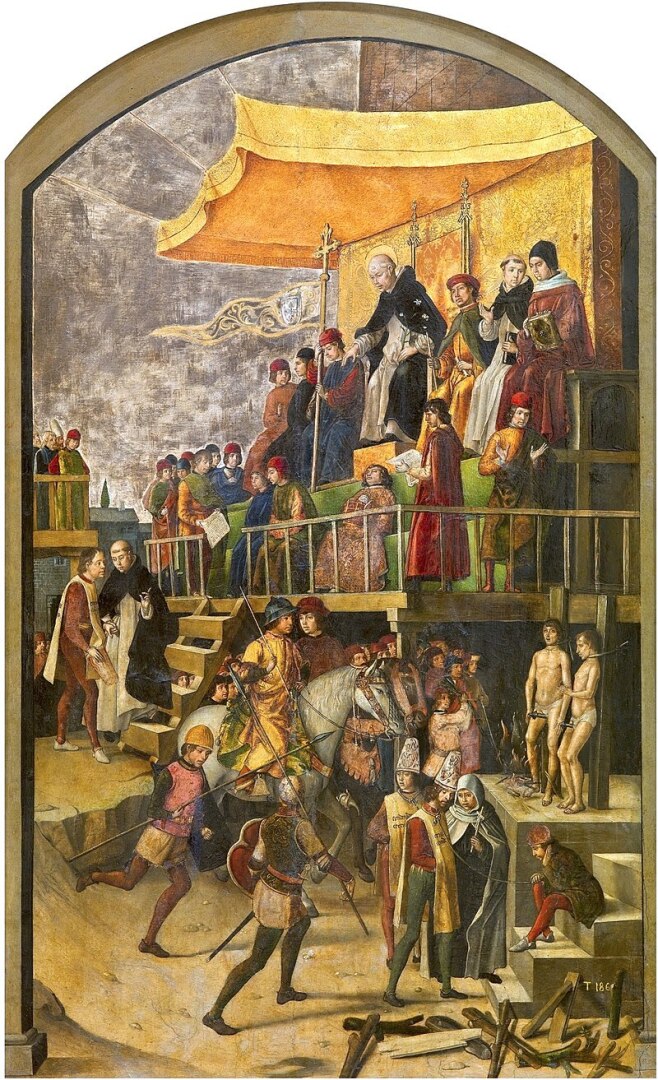

Аутодафе. Педро Берругете (1475)

От лат. inquīsītiō, в юридическом смысле — «розыски», «расследование», «исследование». Термин был широко распространён в правовой сфере ещё до возникновения средневековых церковных учреждений с таким названием и означал выяснение обстоятельств дела, расследование, обычно путём допросов, часто с применением пыток. Со временем под инквизицией стали понимать духовные суды над антихристианскими ересями.

Раннее христианство и христианская церковь страдали как от внешнего врага — римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на теологические разногласия: различные толкования священных текстов, на признании или непризнании отдельных текстов священными и так далее.

Отражением одной из стадий внутренней борьбы был, видимо, «Иерусалимский собор», упоминаемый в главе 15 Деяний святых апостолов, а также множество случаев, когда апостол Павел защищал собственное апостольское служение, убеждал христиан опасаться ложных пастырей или чего-либо противоречащего тому, что проповедовал он. Аналогичные призывы содержатся в посланиях Иоанна и в Послании к Евреям, а также в Откровении Иоанна Богослова.

Антокольский Марк «Инквизиция»

Начиная со II века христианские лидеры (епископы и местные синоды), пользуясь вышеприведёнными источниками, обличали некоторых богословов как еретиков и определяли доктрину христианства более ясно, стараясь избежать ошибок и разночтений. В связи с этим ортодоксальности (греч. ὀρθοδοξία — правильная точка зрения) стали противопоставлять ересь (греч. αἵρεσις — выбор; подразумевается, что ошибочный).

В первых веках существования христианства в обязанности диаконов входило разыскивать еретиков и исправлять их заблуждения. Епископский суд мог отлучить еретика от церкви.

Первое имущественное наказание было введено в 316 году, когда начался церковный раскол в Карфагенской церкви. Впервые угроза смертной казни была введена в 382 году в отношении представителей Манихейства, а исполнена в 385 году в отношении последователей христианского писателя Присциллиана, казнённого в Трире. Ввёл данную меру Феодосий Великий. Также Карл Великий обязывал епископов следить за «правильным исповеданием веры в их епархиях и искоренять языческие обычаи».

В XI веке епископы уже прибегали к более жёстким мерам наказания во время преследования участников патарии. Наиболее жестоким наказанием была религиозная церемония сожжения на костре.

В XII веке, по настоянию Фридриха Барбароссы, папа Луций III разработал и ввёл систему розыска и выявления религиозных преступлений. Используя старинную практику, папа декретом обязал епископов, прибывавших на новое место, подбирать людей из местных, которые должны были открывать новому священноиерарху все преступления и злодеяния в этой местности, которые требовали церковного суда. Для этой процедуры папой был разработан опросный лист.

Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III.

Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учреждён в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию. С 1483 года её трибунал возглавил Томас Торквемада, который стал одним из авторов знаменитого кодекса.

Конгрегация священной канцелярии была учреждена в 1542 году, заменив собой «Великую римскую инквизицию». Папа Павел III подчинил ей все локальные инквизиции и дал право действовать во всём мире, а в 1617 году ей были переданы также функции упразднённой конгрегации индекса. Священная конгрегация превратилась в высшую богословскую инстанцию, заключения которой по вопросам веры и канонических действий были обязательны для всей католической церкви.

В 1559 году был учреждён «Индекс запрещённых книг», по которому осуществлялась цензура печатных изданий всего западного христианского мира.

В конце XVIII — начале XIX века инквизицию как локальный следственно-розыскной аппарат Священной канцелярии стали упразднять в отдельных странах. В частности, в революционной Франции её запретил Наполеон Бонапарт, а в Латинской Америке она исчезла во время войны за независимость испанских колоний 1810—1826 годов.

В 1908 году переименована в «Священную Конгрегацию доктрины веры» (лат. Sacra congregatio Romanae et universalis Inquisitionis seu Sancti Officii). Работа этого учреждения строилась в строгом соответствии с действующим тогда в католических странах законодательством.

До II Ватиканского собора Священная конгрегация называлась «Верховной» и имела привилегированный статус, так как номинально её непосредственным главой был папа. Сегодня она носит название Конгрегации доктрины веры, управляется особым кардиналом и занимается исключительно внутренними делами церкви, связанными с вопросами веры и морали.

Со времени своего основания и по сей день на должности высших инквизиторов и цензоров церкви, как правило, выбирались монахи из доминиканского ордена.

Пытки, применяемые к обвиняемым в ереси

Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси.

С конца XV века, когда в Европе начинают распространяться представления о массовом присутствии заключивших договор с нечистой силой ведьм среди обычного населения, в её компетенцию начинают входить процессы о ведьмах. В то же время подавляющее число приговоров о ведьмах вынесли светские суды католических и протестантских стран позже, в XVI и XVII веках. Хотя инквизиция действительно преследовала ведьм, точно так же поступало и практически любое светское правительство. К концу XVI века испанские и римские инквизиторы начали выражать серьёзные сомнения в большинстве случаев обвинения в ведовстве. Также в компетенцию инквизиции с 1451 года Папа Николай V передал дела о еврейских погромах. Инквизиция должна была не только наказывать погромщиков, но и действовать превентивно, предупреждая насилие.

Юристы католической церкви огромное значение придавали чистосердечному признанию. Кроме обычных допросов, применялась, как и в светских судах того времени, пытка подозреваемого. В том случае, если подозреваемый не умирал в ходе следствия, а признавался в содеянном и раскаивался, то материалы дела передавались в суд. Внесудебных расправ инквизиция не допускала.

Историки XVIII—XIX вв. предполагали, что инквизитор допрашивал свидетелей в присутствии секретаря и двух священников, которым было поручено наблюдать, чтобы показания верно записывались, или, по крайней мере, присутствовать, когда они были даны, чтобы выслушивать их при чтении полностью. Это чтение происходило в присутствии свидетелей, у которых спрашивали, признают ли они то, что сейчас им было прочитано. Если преступление или подозрение в ереси было доказано на предварительном следствии, то оговорённого арестовывали и сажали в церковную тюрьму в случае, если в городе не было доминиканского монастыря, который обыкновенно заменял её. После ареста подсудимый подвергался допросу, и против него тотчас же начиналось дело согласно правилам, причём делалось сравнение его ответов с показаниями предварительного следствия.

В первые времена инквизиции не существовало прокурора, обязанного обвинять подозреваемых лиц; эта формальность судопроизводства выполнялась словесно инквизитором после заслушивания свидетелей; сознание обвиняемого служило обвинением и ответом. Если обвиняемый признавал себя виновным в одной ереси, напрасно уверял он, что он не виновен по отношению к другим; ему не разрешалось защищаться, потому что преступление, за которое он был предан суду, было уже доказано. Его спрашивали только, расположен ли он сделать отречение от ереси, в которой признавал себя виновным. Если он соглашался, то его примиряли с Церковью, накладывая на него каноническую епитимью одновременно с каким-нибудь другим наказанием. В противном случае он объявлялся упорным еретиком, и его предавали в руки светской власти с копией приговора.

Смертная казнь, как и конфискация, была мерой которую в теории Инквизиция не применяла. Её дело было употребить все усилия, чтобы вернуть еретика в лоно Церкви; если он упорствовал или если его обращение было притворным, ей нечего было с ним более делать. Как не католик, он не подлежал юрисдикции Церкви, которую он отвергал, и Церковь была вынуждена объявить его еретиком и лишить своего покровительства. Первоначально приговор был только простым осуждением за ересь и сопровождался отлучением от Церкви или объявлением, что виновный не считается более подсудным суду Церкви; иногда добавлялось, что он передаётся светскому суду, что он отпущен на волю — ужасное выражение, обозначавшее, что окончилось уже прямое вмешательство Церкви в его судьбу. С течением времени приговоры стали пространнее; часто уже начинает встречаться замечание, поясняющее, что Церковь ничего не может более сделать, чтобы загладить прегрешения виновного, и передача его в руки светской власти сопровождается следующими знаменательными словами: debita animadversione puniendum, то есть «да будет наказан по заслугам». Обращение, в котором Инквизиция заклинала светские власти пощадить жизнь и тело отпавшего, не встречается в старинных приговорах и никогда не формулировалось точно.

Инквизитор Пегна не задумывается признать, что это воззвание к милосердию было пустою формальностью, и объясняет, что к нему прибегали только с той целью, чтобы не казалось, что инквизиторы согласны на пролитие крови, так как это было бы нарушением канонических правил. Но в то же время Церковь зорко следила за тем, чтобы её резолюция не толковалась превратно. Она поучала, что не может быть и речи о каком-либо снисхождении, если еретик не раскается и не засвидетельствует своей искренности выдачей всех своих единомышленников. Неумолимая логика Святого Фомы Аквината ясно установила, что светская власть не могла не предавать еретиков смерти, и что только вследствие своей безграничной любви Церковь могла два раза обращаться к еретикам со словами убеждения раньше, чем предать их в руки светской власти на заслуженное наказание. Сами инквизиторы нисколько не скрывали этого и постоянно учили, что осуждённый ими еретик должен быть предан смерти; это видно, между прочим, из того, что они воздерживались произносить свой приговор над ним в пределах церковной ограды, которую осквернило бы осуждение на смертную казнь, а произносили его на площади, где происходило последнее действие аутодафе. Один из их докторов XIII века, цитируемый в XIV веке Бернаром Ги, так аргументирует это: «Цель Инквизиции — уничтожение ереси; ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков; а еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники ереси, а это может быть достигнуто двумя способами: обращением их в истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел, после того, как они будут выданы в руки светской власти».

Слово «Инквизиция», в техническом смысле, употреблено впервые на Турском соборе 1163 года, а на Тулузском соборе в 1229 г., апостольский легат «mandavit inquisitionem fieri contra haereticos suspectatos de haeretica pravitate».

Ещё на Веронском синоде 1185 года изданы были точные правила касательно преследования еретиков, обязывавшие епископов возможно чаще ревизовать свои епархии и выбирать зажиточных мирян, которые оказывали бы им содействие в розыске еретиков и предании их епископскому суду; светским властям предписывалось оказывать поддержку епископам под страхом отлучения и других наказаний.

Дальнейшим своим развитием инквизиция обязана деятельности Иннокентия III (1198—1216), Григория IX (1227—1241) и Иннокентия IV (1243—1254). Около 1199 г. Иннокентий III уполномочил двух цистерцианских монахов, Гюи и Ренье, объездить, в качестве папских легатов, диоцезы южной Франции и Испании для искоренения ереси вальденсов и катаров. Этим создавалась как бы новая духовная власть, имевшая свои специальные функции и почти независимая от епископов. В 1203 г. Иннокентий III отправил туда же двух других цистерианцев из монастыря Фонтевро (Fontevrault) — Пьера Кастельно и Ральфа; вскоре к ним был присоединён и аббат этого монастыря, Арнольд, и все трое возведены были в звание апостольских легатов. Предписание возможно строже обходиться с еретиками привело в 1209 г. к убийству Пьера Кастельно, что послужило сигналом к кровавой и опустошительной борьбе, известной под именем альбигойских войн.

Несмотря на крестовый поход Симона де Монфора, ересь продолжала упорно держаться, пока против неё не выступил Доминик Гусман (X, 959), основатель ордена доминиканцев. В заведование этого ордена всюду перешли инквизиционные суды после того, как последние изъяты были Григорием IX из епископской юрисдикции. На Тулузском соборе 1229 года было постановлено, чтобы каждый епископ назначал одного священника и одно или более светских лиц для тайного розыска еретиков в пределах данной епархии. Несколько лет спустя инквизиторские обязанности были изъяты из компетенции епископов и специально вверены доминиканцам, представлявшим то преимущество перед епископами, что они не были связаны ни личными, ни общественными узами с населением данной местности, и потому могли действовать, безусловно, в папских интересах и не давать пощады еретикам.

Установленные в 1233 году инквизиционные суды вызвали в 1234 году народное восстание в Нарбонне, а в 1242 году — в Авиньоне. Несмотря на это, они продолжали действовать в Провансе и распространены были даже и на северную Францию. По настоянию Людовика IX, папа Александр IV назначил в 1255 году в Париже одного доминиканского и одного францисканского монахов на должность генеральных инквизиторов Франции. Ультрамонтанское вмешательство в дела галликанской церкви встречало, однако, беспрестанное противодействие со стороны её представителей; начиная с XIV века, французская инквизиция подвергается ограничениям со стороны государственной власти и постепенно приходит в упадок, которого не могли удержать даже усилия королей XVI века, боровшихся против реформации.

Тем же Григорием IX инквизиция введена была в Каталонии, в Ломбардии и в Германии, причём повсюду инквизиторами назначались доминиканцы. Из Каталонии инквизиция быстро распространилась по всему Пиренейскому полуострову, из Ломбардии — в различных частях Италии, не везде, впрочем, отличаясь одинаковою силой и характером. Так, например, в Неаполе она никогда не пользовалась большим значением вследствие беспрестанных раздоров между неаполитанскими государями и римской курией. В Венеции инквизиция (совет десяти) возникла в XIV веке для розыска соучастников заговора Тьеполо и являлась политическим трибуналом. Наибольшего развития и силы инквизиция достигла в Риме. Наибольшего развития итальянская инквизиция достигает в XVI веке при папах Пии V и Сиксте V.

В Германии инквизиция первоначально направлена была против племени стедингов, отстаивавших свою независимость от бременского архиепископа. Здесь она встретила всеобщий протест. Первым инквизитором Германии был Конрад Марбургский; в 1233 году он был убит во время народного восстания, а в следующем году той же участи подверглись и два главных его помощника. По этому поводу в Вормской летописи говорится: «таким образом, при Божьей помощи, Германия освободилась от гнусного и неслыханного суда». Позже папа Урбан V, опираясь на поддержку императора Карла IV, снова назначил в Германию двух доминиканцев в качестве инквизиторов; однако, и после этого инквизиция не получила здесь развития. Последние следы её были уничтожены реформацией. Инквизиция проникла даже в Англию для борьбы против учения Уиклифа и его последователей; но здесь значение её было ничтожно.

Из славянских государств только в Польше существовала инквизиция, и то очень недолго. Вообще, учреждение это пустило более или менее глубокие корни только в Испании, Португалии и Италии, где католицизм оказывал глубокое влияние на умы и характер населения.

Нехристиан, именно евреев и мавров, было много в местностях, отвоёванных от мавров христианскими королями Пиренейского полуострова. Мавры и усвоившие их образованность евреи являлись просвещёнными, производительными и зажиточными элементами населения. Уже в конце XIV века масса евреев и мавров силой вынуждены были принять христианство (см. Марраны и Мориски), но многие и после того продолжали тайно исповедовать религию отцов.

Томас Торквемада, основатель испанской инквизиции, 1-й Великий инквизитор Испании

Систематическое преследование этих подозрительных христиан начинается со времени соединения Кастилии и Арагона в одну монархию, при Изабелле Кастильской и Фердинанде Католике, реорганизовавших инквизиционную систему. «Душой» новой инквизиции в Испании был доминиканец Торквемада. В 1478 году была получена булла от Сикста IV, разрешавшая католическим королям установление новой инквизиции, а в 1480 году был учреждён в Севилье её первый трибунал, преследовавший людей, тайно исполнявших еврейские обряды. Папа одобрил назначение великим инквизитором Кастилии и Арагона Торквемады, который и завершил дело преобразования испанской инквизиции.

Была создана целая система инквизиционных учреждений: Центральный инквизиционный совет (так называемая «Супрема») и 4 местных трибунала, число которых потом было увеличено до 10. Имущество, конфискованное у еретиков, составляло фонд, из которого черпались средства для содержания инквизиционных трибуналов и который, вместе с тем, служил источником обогащения папской и королевской казны. В 1484 году Торквемада назначил в Севилье общий съезд всех членов испанских инквизиционных трибуналов, и здесь был выработан кодекс, регулировавший инквизиционный процесс.

«Трибунал инквизиции», Ф. Гойя (1812—1819)

С тех пор дело очищения Испании от еретиков и нехристиан стало быстро продвигаться вперёд, особенно после 1492 года, когда католические короли изгнали из Испании всех евреев, не принявших ещё христианства.

В начале XIX века считали, что результаты деятельности испанской инквизиции при Торквемаде, в период от 1483 года до 1498 года, выражаются следующими цифрами: около 8800 человек было сожжено на костре; 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям; кроме того, были сожжены изображения, в виде чучел или портретов, 6500 человек, спасшихся от смерти на костре, так как перед этим их удушили. Существуют, однако, современные данные, согласно которым Торквемада причастен к сожжению около 2000 человек и, следовательно, цифры жертв инквизиции значительно преувеличены в пропагандистских целях.

Согласно авторитетным исследованиям архивов Suprema Густавом Хеннингсенем и Хайме Контрерасом только 1,9 % приговоров определяют вину обвиняемого и передают дело светским властям для исполнения смертного приговора. Остальные 98,1 % обвиняемых были либо оправданы, либо получили лёгкое наказание (штраф, покаяние, паломничество).

Преемники Торквемады, Диего де Деса и особенно Хименес, архиепископ толедский и духовник Изабеллы, закончили дело религиозного объединения Испании, однако истерика по поводу тайных иудеев пошла на убыль и количество приговоров уменьшилось во много раз.

Несколько лет спустя после завоевания Гранады мавры подверглись гонениям за веру, несмотря на обеспечение за ними религиозной свободы условиями капитуляционного договора 1492 года. В 1502 году им было предписано либо креститься, либо оставить Испанию. Часть мавров покинула родину, большинство крестилось; однако, крестившиеся мавры (мориски) не избавились от преследований и, наконец, после подавленного бунта были изгнаны из Испании Филиппом III в 1609 году. Изгнание евреев, мавров и морисков повлекло потери для испанского земледелия, промышленности и торговли, что не помешало Испании стать могущественной и культурной державой и разбогатеть благодаря колонизации Нового света.

Испанская инквизиция была скопирована в Нидерландах и Португалии и послужила образцом для итальянских и французских инквизиторов. В Нидерландах она была установлена Карлом V в 1522 году и была одной из причин отпадения северных Нидерландов от власти Филиппа II. В Португалии инквизиция введена была в 1536 году и отсюда распространилась на португальские колонии в Ост-Индии, где центром её был Гоа.

Инквизиторы также стали выполнять роль государственных цензоров, имевших право запрещать издание еретических или безнравственных книг. Инквизиция в Испании была окончательно отменена только 15 июля 1834 года, хотя власть и авторитет потеряла ещё раньше.

Другие страны

По образцу испанской инквизиционной системы в 1542 году в Папской области была учреждена конгрегация святой инквизиции буллой Licet ab initio папы Павла III, испуганного распространением протестантизма. Власть папской инквизиции была безусловно признана в герцогствах Миланском и Тосканском; в Неаполитанском королевстве и Венецианской республике её действия подлежали правительственному контролю. Во Франции Генрих II пытался учредить инквизицию по тому же образцу, а Франциск II в 1559 году перенёс функции инквизиционного суда на парламент, где для этого образовано было особое отделение, так называемое chambres ardentes (огненная палата).

Галилей перед Римской инквизицией

Действия инквизиционного трибунала облекались строгой таинственностью. Действовала система шпионства и доносов. Как только обвинённый или заподозренный привлекался к суду инквизицией, начинался предварительный допрос, результаты которого представлялись трибуналу. Если последний находил дело подлежащим своей юрисдикции, — что обыкновенно и случалось, — то доносчики и свидетели снова допрашивались и их показания, вместе со всеми уликами, передавались на рассмотрение доминиканских богословов, так называемых квалификаторов святой инквизиции.

Если квалификаторы высказывались против обвиняемого, его тотчас же отводили в секретную тюрьму, после чего между узником и внешним миром прекращались всякие сношения. Затем следовали 3 первые аудиенции, во время которых инквизиторы, не объявляя подсудимому пунктов обвинения, старались путём вопросов запутать его в ответах и хитростью исторгнуть у него признание в возводимых на него преступлениях. В случае признания, он ставился в разряд «раскаивающихся» и мог рассчитывать на снисхождение суда; в случае упорного отрицания вины, обвиняемого, по требованию прокурора, вводили в камеру пыток. После пытки измученную жертву снова вводили в аудиенц-залу и только теперь знакомили её с пунктами обвинения, на которые требовали ответа. Обвиняемого спрашивали, желает ли он защищаться или нет, и, в случае утвердительного ответа, предлагали ему выбрать себе защитника из списка лиц, составленного его же обвинителями. Понятно, что защита при таких условиях была не более как грубым издевательством над жертвой трибунала. По окончании процесса, продолжавшегося нередко несколько месяцев, снова приглашались квалификаторы и давали своё окончательное мнение по данному делу, почти всегда — не в пользу подсудимого.

Затем следовал приговор, на который можно было апеллировать к верховному инквизиционному трибуналу или к папе. Однако успех апелляций был маловероятен. «Супрема», как правило, не отменяла приговоров инквизиционных судов, а для успеха апелляции в Риме необходимо было заступничество богатых друзей, так как осуждённый, чьё имущество было конфисковано, значительными денежными суммами уже не располагал. Если приговор отменялся, узника освобождали, но без всякого вознаграждения за испытанные муки, унижения и убытки; в противном случае его ожидали санбенито и ауто-да-фе.

Особенно гибельным становится влияние инквизиции на интеллектуальное развитие Европы в XVI веке, когда ей, вместе с иезуитским орденом была доверена цензура книг. В XVII век число её жертв значительно уменьшается. XVIII-й в. с его идеями религиозной веротерпимости был временем дальнейшего упадка и наконец полной отмены инквизиции во многих государствах Европы: пытки совершенно устраняются из инквизиционного процесса в Испании, а число смертных казней сокращается до 2 — 3, и даже меньше, в год. В Испании инквизиция была уничтожена указом Жозефа Бонапарта 4 декабря 1808 года. По статистическим данным, собранным в труде Лорьенте, но опровергнутым современной наукой[10], оказывается, что подвергшихся преследованию со стороны испанской инквизиции с 1481 до 1809 года было 341 021 человек; из них 31 912 были сожжены лично, 17 659 — in effigie, 291 460 подверглись тюремному заключению и другим наказаниям. В Португалии инквизиция сильно была ограничена в министерство Помбаля, а при Иоанне VI (1818—1826) совсем уничтожена. Во Франции она уничтожена в 1772 году, в Тоскане и Парме — в 1769 году, в Сицилии — в 1782 году, в Риме — в 1809 году. В 1814 году инквизиция была восстановлена в Испании Фердинандом Vll; вторично уничтоженная кортесами в 1820 году, она снова на некоторое время возрождается, пока, наконец, в 1834 году не упраздняется навсегда; имущество её обращено на погашение государственного долга. В Сардинии инквизиция просуществовала до 1840 г., в Тоскане — до 1852 г.; в Риме инквизиция восстановлена Пием VII в 1814 г. (просуществовала до 1908 г.)

В 1184 году папа Луций III и император Фридрих I Барбаросса установили строгий порядок розыска епископами еретиков, расследования их дел епископскими судами; светские же власти обязывались приводить в исполнение выносимые ими смертные приговоры.

В 1215 году впервые об Инквизиции как об учреждении говорилось на созванном папой Иннокентием III 4-м Латеранском соборе, установившем особый процесс для преследования еретиков (лат. per inquisitionem), достаточным основанием для которого объявлялись порочащие слухи.

В период с 1231 по 1235 год папа Григорий передал функции по преследованию ересей, ранее исполнявшиеся епископами, специальным уполномоченным — инквизиторам (первоначально назначавшимся из числа доминиканцев, а затем и францисканцев).

В 1483 году вступил в должность первый Великий Инквизитор Испании Томас Торквемада.

В 1498 году умер Торквемада. В его правление, по оценке Х. А. Льоренте (том II, глава XLVI), «инквизиция… умертвила 8800 человек живьём в пламени костров».

В 1542 году папа римский Павел III учредил Священную Римскую и Вселенскую инквизицию.

В 1587 году, с реформой папы Сикста V, была учреждена Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции. В таком неизменном виде она просуществовала до 1908 года.

В 1600 в Риме Джордано Бруно после семилетнего тюремного заключения был сожжён на костре.

В 1633 в Риме Галилео Галилей публично заявил об отречении от учения Коперника и был приговорён к домашнему аресту.

1820 год — упразднение инквизиции в Португалии.

1834 год — упразднение инквизиции в Испании.

В 1908 году папа Пий Х переименовал это ведомство в Священную Конгрегацию Священной Канцелярии. Священная Канцелярия просуществовала до 1965 года, когда папа Павел VI переименовал Священную Канцелярию в Священную конгрегацию доктрины веры, существующую и поныне.

В 1992 Папа Иоанн Павел II реабилитировал Галилея и официально признал, что инквизиция совершила ошибку, силой вынудив учёного отречься от теории Коперника.

Первая попытка того, что может рассматриваться как «инквизиция» в России, была предпринята при царе Фёдоре Алексеевиче, это было поручено единственному тогда университету. В грамоте, данной царём Фёдором Алексеевичем на учреждение в Москве Славяно-Греко-Латинской Академии, было сказано: «А от церкви возбраняемых наук, наипаче же магии естественной и иных, таким не учити и учителей таковых не имети. Аще же таковые учители где обрящутся, и оны со учениками, яко чародеи, без всякого милосердия да сожгутся». Активным сторонником этой идеи был Симеон Полоцкий. Впрочем, это начинание так и осталось на бумаге.

В 1711 году были в России царским указом введены фискалы, целью которых было наблюдать и докладывать императору о всем, что происходит на местах, в том числе и за духовенством.

В 1720 в России появился Морской устав, в первой главе Четвёртой книги которого предполагалось самое строгое наказание тем, «кто будет чернокнижник или идолопоклонник», за хулу Матери Божьей и святых и т. д.

В 1721 году царём Петром I был учреждён Святейший Синод, для которого был написан Духовный Регламент. Одним из пунктов Духовного Регламента было учреждение должности «протоинквизитора», которым был назначен строитель московского Данилова монастыря иеромонах Пафнутий. В каждую епархию назначались «провинциал-инквизиторы», которым подчинялись «инквизиторы», находившиеся в городах и уездах. 23 декабря 1721 г. Святейший синод составил для них особую инструкцию, напечатанную в «Полном Собрании Законов Российской империи» (VI, N 3870).

Инквизиторы фактически являлись фискалами, только объектом их внимания было непосредственно духовенство и всё, что связано с его деятельностью. Обязанностью инквизиторов было наблюдение за тем, как духовенство выполняет правила Духовного Регламента; отдаёт ли оно достойную честь Святейшему Синоду; не происходит ли симония; достойны ли люди, поставляемые в архимандриты и игумены; выполняет ли духовенство Святые правила. Помимо этого, инквизиторы должны были наблюдать, взимаются ли налоги с раскольников; если среди старообрядцев появлялся учитель, то такого немедленно под караулом инквизиторы должны были отправлять в Синод. Инквизиторы были обязаны наблюдать за соблюдением государственных законов как среди духовенства, так и среди монастырских крестьян. Обо всех нарушениях инквизиторы должны были докладывать протоинквизитору, а тот был обязан докладывать в Святейший Синод.

По мнению П. И. Мельникова, создание духовной инквизиции было «затеей архиереев» (и то не всех, а преимущественно Феофана, епископа Псковского и Нарвского и Питирима, архиепископа Нижегородского и Алатырского), которая не встретила сочувствия ни в среде духовенства, ни среди светской власти.

Духовная инквизиция существовала недолго и была уничтожена при Екатерине I.

В своей книге «Рассказы о колдовстве и магии» (англ. Narratives of sorcery and magic, 1852) Томас Райт, член-корреспондент Национального Института Франции, утверждает:

Из множеств людей, погибших за колдовство на кострах Германии в течение первой половины семнадцатого века, было много таких, чьё преступление заключалось в их приверженности к религии Лютера и мелкие князья были не против ухватиться за любую возможность пополнить свои сундуки… наиболее преследуемыми являлись лица, обладающие значительными состояниями… В Бамберге так же как и в Вюрцбурге епископ являлся суверенным князем в своих владениях. Князь-епископ, Иоанн Георг II, который правил Бамбергом… после нескольких безуспешных попыток выкорчевать Лютеранство, прославил своё правление серией кровавых ведьминых процессов, которые опозорили летописи этого города… Мы можем получить некоторое представление о деяниях его достойного агента (Фредерик Фернер, епископ Бамберга) по утверждениям наиболее достоверных источников о том, что между 1625 и 1630 гг. состоялось не менее 900 процессов в двух судах Бамберга и Цейля; и в статье, опубликованной властями в Бамберге в 1659 г, сообщается, что количество лиц, которых епископ Иоанн Георг предал сожжению на костре за колдовство, достигло 600.

— Томас Райт, «Рассказы о колдовстве и магии»

Также Томас Райт приводит список (документ) жертв двадцати девяти сожжений. В этом списке люди, исповедующие лютеранство, обозначались как «чужие». В итоге жертвами этих сожжений были:

«Чужих» мужчин и женщин, то есть протестантов — 28.

Горожан, состоятельных людей — 100.

Мальчиков, девочек и малых детей — 34.

Среди ведьм были маленькие девочки от семи до десяти лет, и двадцать семь из них были приговорены и сожжены. Количество привлекаемых к суду с этим страшным судопроизводством было настолько велико, что судьи мало вникали в суть дела, и стало обычным явлением, что даже не давали себе труда записывать имена обвиняемых, а обозначали их, как обвиняемый №; 1, 2, 3 и т. д.

— Томас Райт, «Рассказы о колдовстве и магии»

В XVI веке протестанты уничтожили вековую монополию католического духовенства на знание и трактовку священных текстов Евангелия и Ветхого Завета. В ряде стран были осуществлены переводы Библии на местные языки, стремительное развитие книгопечатания резко понизило стоимость книг и сделало их доступными широким слоям населения.

«До книгопечатания реформация была лишь расколом, – писал В. Гюго, – книгопечатание превратило её в революцию».

Стремясь предотвратить распространение идей Реформации, трибуналы инквизиции ввели новую форму цензуры. В 1554 г. появился печально знаменитый «Индекс запрещенных книг», в который вошли сочинения Эразма Роттердамского, Мартина Лютера, сказания о короле Артуре, Талмуд, 30 переводов Библии и 11 переводов Нового Завета, труды по магии, алхимии и астрологии. Последнее полное издание «Индекса» появилось в Ватикане в 1948 г. В числе запрещенных авторов оказались Бальзак, Вольтер, Гюго, отец и сын Дюма, Золя, Стендаль, Флобер и многие другие. Лишь в 1966 г. здравый смысл все же восторжествовал и «Индекс запрещенных книг» был упразднен.

Век XVIII принес инквизиции новые заботы: 25 июля 1737 г. во Флоренции состоялась тайная конференция Священной канцелярии, на которой присутствовали папа римский, три кардинала и генеральный инквизитор. Темой обсуждения стали масоны: высшие иерархи Рима были убеждены, что масонство является лишь прикрытием для новой и чрезвычайно опасной ереси. 9 месяцев спустя папа Климент XII издал первую из длинного ряда булл, посвященных осуждению масонства. Однако и на этом фронте католический Рим ожидали неудачи и поражения, тем более обидные, что к голосу руководства не прислушались сами священнослужители. Угрозы и обещания кар не действовали: в Майнце масонская ложа почти полностью состояла из духовных лиц, в Эрфурте ложу организовал будущий епископ этого города, а в Вене активными масонами стали два королевских капеллана, ректор теологического заведения и два священника. Отдельные масоны арестовывались инквизицией (например, Казанова и Калиостро), но на общей тенденции распространения «масонской заразы» это никак не отразилось.

Инквизиция под названием Конгрегация доктрины веры существует и поныне. Более того, данный департамент является самым важным в иерархии Ватикана и во всех документах указывается первым. Официальным главой Конгрегации является сам папа, а высшим должностным лицом (современным великим инквизитором) – префект этого департамента. Глава судебного отдела Конгрегации и, как минимум, двое его помощников, по традиции являются доминиканцами. Смертных приговоров современные инквизиторы, разумеется, не выносят, но не ортодоксально мыслящие христиане от церкви отлучаются до сих пор. Отец Херинг, немецкий теолог-моралист, например, счел разбирательство его дела Конгрегацией доктрины веры более унизительным, чем те четыре случая, когда он представал перед судом во времена III Рейха. Может показаться невероятным, но для того, чтобы оказаться не правоверным католиком, в наши дни достаточно открыто высказаться за контроль над рождаемостью (аборты, современные методы контрацепции), развестись, выступить с критикой деятельности местного епископа или папы (принятый в 1870 г. тезис о непогрешимости римского папы никто не отменял), выразить сомнение в возможности воскрешения из мертвых. До сих пор отрицается легитимность англиканской церкви всех прихожан которой Ватикан считает еретиками. Некоторые наиболее радикальные защитники окружающей среды из числа «зеленых» в 80-х годах ХХ века обвинялись в обожествлении природы и, следовательно, в пантеизме.

Однако время идет вперед, и в деятельности Ватикана отмечаются обнадеживающие тенденции. Так, в 1989 г. папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав, этот же папа от имени католической церкви публично покаялся за преступления, совершенные ею против инакомыслящих (еретиков) и православных христиан. Ходят упорные слухи о скором признании правоты Джордано Бруно. Эти события дают основания надеяться, что процессы демократизации католической церкви будут продолжены, и папская инквизиция действительно и навсегда прекратит свою деятельность.

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты