УДК 37.014.3

ББК 74.03

Ливенцев Дмитрий Вячеславович.

Доктор исторических наук,

Профессор,

Воронежский институт Федеральной

службы исполнения наказаний

(г. Воронеж)

ЗАБЫТЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

РУССКОГО ФЛОТА

Аннотация. В наше время постоянно говорят об инновационной политике и развитии технических новшеств в Российской Федерации. Данная статья показывает, что стремление к научному прогрессу путем претворения в жизнь новых порой совершенно неожиданных технологий было характерно для Российской Империи еще в XIX в.

Отдельное внимание уделяется дореволюционной истории Российского Императорского флота

Ключевые слова: флот, изобретение, Морской ученый комитет, Академия Наук, «вечный двигатель», шторм, финансирование.

D. V. LIVENTSEV

doctor of historical sciences,

professor,

Voronezh Institute of the Federal

service of execution of punishments

(Voronezh)

FORGOTTEN INVENTIONS

THE RUSSIAN FLEET

Abstract. In our time constantly talking about innovation policy and the development of technological innovations in the Russian Federation. This article shows that the pursuit of scientific progress by implementing new and sometimes unexpected technologies was typical for the Russian Empire in the XIX century.

Special attention is paid to pre-revolutionary history of the Russian Imperial Navy.

Key words: fleet, invention, a Marine scientist Committee, Academy of Sciences, «perpetual motion», the storm, financing.

Казалось бы, всего вышеназванного быть не могло, но документы Российского архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ), отчеты такой солидной организации как Морской ученый комитет Морского министерства Российской Империи, воспоминания очевидцев и научная литература свидетельствуют, что данные проекты существовали. Надеюсь, для исследователей и просто читателей будет интересно узнать малоизвестные страницы истории отечественной техники, связанные с прожектами Российского Императорского флота.

I. Моря хотели соединить

между собой давно

Долгое время после распада СССР как один из примеров «недалекости» партийных вождей приводили безумный проект переброски северных рек на юг, который сочетался с бесчисленными комментариями о грозящих в данном случае экологических катастрофах. Однако подобные соображения бередили душу изобретателей еще во второй половине XIX столетия.

В 1861 г. иностранец господин Кулежевский (вероятно этнический поляк – Авт.) предложил Морскому ученому комитету фантастический проект соединения каналом Каспийского и Азовского моря. Давайте только представим размах смелого новатора. Несмотря на грандиозность самой идеи куда больше поражает официальный ответ Морского ученого комитета: «Вопрос о соединении этих морей, поднятый с давнего времени должен бы подвергнуться рассмотрению Академии Наук и других подлежащих ведомств, если бы не были известны последствия экспедиции (журнал Министерства Государственных имуществ 1861 г. февраль, стр. 67), снаряженной по этому предмету в 1860 г., опровергший вполне как предложение французского инженера Гомер-де-Геля, так и г. Берштрессера, бывшего отчасти виновником этой экспедиции» [1, с.21 – 22].

Далее члены Морского ученого комитета искренне сожалеют, что господин Кулежевский ничего не знал о предложениях своих предшественников и предлагают несмотря на это обратиться ему в министерство Путей Сообщения.

Вот так, а наивный господин Кулежевский думал, что он предложил что-то невероятное. К сожалению, он уже имел двух предшественников. Собственно внимание достоин даже не сам факт существования подобных прожектов, а то, Министерство Государственных имуществ, не без поддержки Российской императорской Академии Наук, организовало специальную научную экспедицию с целью выяснения возможности реализации соединения Каспийского и Азовского морей. В то же время, Морской ученый комитет Морского министерства не отвергает безапелляционно предложение господина Кулежевского, а предлагает обратиться последнему в министерство Путей Сообщения. Такой подход свидетельствует о признании упомянутых фантастических проектов на государственном уровне и выделения на них серьезных денежных ассигнований. Получается, что правительство Российской Империи было не чуждо желание поразить весь мир, а заодно и извлечь небывалые экономические выгоды из фантастических научных проектов.

II. Механическое весло от

караимского изобретателя

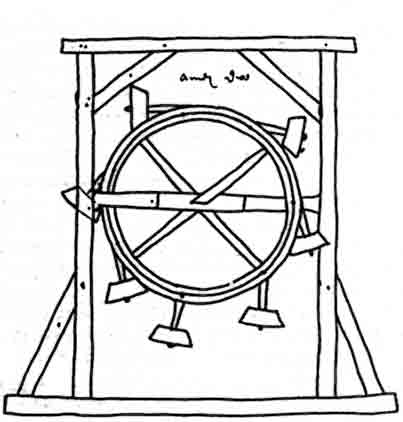

Интересно, а слушал кто-нибудь о татарских изобретателях в Российской Империи. Оказывается, были и такие, причем они отличались оригинальностью идей. В 1875 г. караим (или крымский татарин) житель Санкт-Петербурга М.С. Караюз предложил на рассмотрение ученого отделения Морского технического комитета механическое весло. Причем талантливый самородок отметил, что его детище, вполне способно заменить повсеместно употребляемые в русском флоте гребные колеса и винты.

Изобретение включало вал, устанавливающийся в кормовой части судна, и двигающийся вперед и назад. На конце вала, за борт боевого корабля, выводились две лопасти или весла, вращающиеся на шарнирах, имевших специальное приспособление, снижающее механическое сопротивление [6, д. 1625. лл.8 – 9].

Кстати, ученое отделение Морского технического комитета Морского министерства посвятило изобретению М.С. Караюза целый ряд заседаний. В резюмированном мнении ученого отделения, сделанном совместно с главным инженер-механиком флота, отмечалась оригинальность конструкции, но одновременно указывались некоторые недостатки устройства: «1) неравномерное движение весла; 2) движение весла с разными скоростями взад и вперед, вследствие неравенства встречаемых им сопротивлений и как следствие этого, неравномерное движение самой машины; 3) значительная потеря полезной работы, производимой веслом, вследствие того что работа эта производится с перерывами и с изменением стороны движения и 4) сообщение движения судну толчками». После чего, учёное отделение решило провести ряд опытов по усовершенствованию механического весла» [2, с.19 – 20].

В результате идея талантливого караимского изобретателя была отвергнута, но вызвала ряд консультации со специалистами на нескольких заседаниях организации. Получается, что движение боевых кораблей при помощи механических весел во второй половине XIX в., не казалось военным морякам чем-то абсурдным.

III. Цемент сделает железо крепче

В 1885 г. главный командир кронштадтского порта сообщил ученому отделению Морского технического комитета о новом способе цементирования железа, предложенном мастером гальванопластической портовой мастерской штабс-капитаном Мордвиновым. Более того, членам ученого отделения было предоставлено для исследования железное ведро, зацементированное по изобретенному способу [3, с.12].

Ученое отделение поручило одному из своих членов, а именно инженр-технологу статскому советнику Чернову проверить изобретение в ходе опытов. Специалист достаточно быстро разобрался в том, что способ цементирования железа неудобен для употребления на судах русского флота из-за размягчения цемента, нанесенного на железо при любом повышении температуры. Если сказать проще, наложенный поверх железа цемент начинал отваливаться при интенсивной работе паровой машины боевого корабля или при плавании в воде с плюсовой температурой.

В результате ученое отделение признало способ цементирования железа полностью негодным к употреблению, что было подтверждено управлением Морского министерства и сообщено в приказе главного командира кронштадтского порта в его приказе по собственному штабу от 14 июня 1885 г. [6, д. 2059. лл.7 – 8].

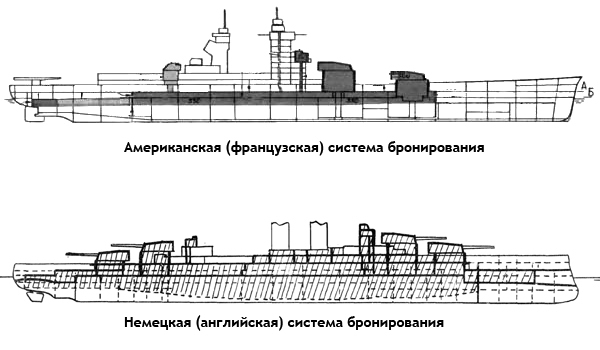

Бесспорно, изобретение штабс-капитана Мордвинова отличалось оригинальностью и, что самое важное, актуальностью для своего времени. Необходимо учитывать, что вторая половина XIX в. в военно-морском представляет постоянную борьбу между броней и артиллерией. Отсюда, крепость брони для российского флота имела огромное значение, и если цемент мог помочь в таком деле, то данной проблеме нужно было уделить пристальное внимание. Поэтому, члены ученого отделения Морского технического комитета Морского министерства думали, что, возможно, цементирование сделает броню боевых кораблей более прочной. Конечно, в наши дни подобное предложение выглядит наивно, однако, во второй половине XIX в. фантастический проект удостоился обсуждения на государственном уровне.

IV. «Вечный двигатель»

для русского флота

Создание «вечного двигателя» издавна волнует человеческий ум. Наверное, даже сложно подсчитать, сколько было его проектов за мировую историю. Естественно не могли оставить своим вниманием изобретатели «perpetuum mobile» и Морской ученый комитет. Тем более, что предлагая свое изобретение для русского флота, они в любом случае привлекали внимание специалистов.

Сначала в 1849 г. вниманию членов ученого комитета была представлена модель часов с заводом на 25 лет (автор крестьянина М.И. Котин) [6, д. 219. лл. 8 – 9]. Не «вечный двигатель» конечно, но тоже механизм длительного действия. Затем последовали проекты: «беспрерывный двигатель жителя Санкт-Петербурга П. Лебедева» в 1859 г. [6, д.841. л. 8] и «механизм «беспрерывного движения» финского фотографа Седергена» в 1886 г. [6, д. 2107. лл.72 – 73].

Однако Морской ученый комитет оставил данные изобретения «без последствий» даже не проводя техническую экспертизу. Интерес у членов комитета вызвал проект изобретателя замысел, которого был поистине грандиозен.

Итак, в 1888 г. в Морской ученый комитет поступил проект отставного капитана инженерных войск Прилево под следующим интригующим названием «О двигателях для твердых, жидких и газообразных тел». Представляете, автор утверждал, что он изобрел не просто «вечный двигатель», а еще и механизм, работающий на любом топливе. Изобретение состояло из наполняемой раз и навсегда, по версии отставного капитана, вертикальной трубы произвольной высоты и диаметра. Предполагалось давлением этого столба жидкости пользоваться не только для приведения в движение любого механизма, совершающего какую-нибудь полезную работу, но и для подъема всей отработавшей жидкости снова на вершину столба. Таким образом, запас работы, однажды затраченной на наполнение трубы, заключающий в себя действующий столб жидкости, изобретатель считал неисчерпаемым. Даровитый отставной капитан инженерных войск назвал задуманное им детище «Гидроматор» и просил Морской ученый комитет о выдаче ему 1000 руб., огромная по тем временам сумма, для создания действующей модели [6, д. 2208. лл.7 – 8].

Подобная широта замысла требовала со стороны Морского ученого комитета более пристального внимания, чем в предыдущих случаях. Поэтому была создана специальная экспертная группа, в которую вошли два члена ученого комитета – капитан 2-го ранга Купреянов и статский советник Чернов. Они достаточно быстро установили, что проект основан на неправильной идее, осуществить вечное движение, «посредством однажды навсегда затраченного количества механической работы» [4, с. 6 – 7]. В результате с согласия, управляющего Морским министерством, было принято решение в выдаче 1000 руб. отставному капитану инженерных войск Прилево на создание действующей модели двигателя отказать.

Все вышеназванные события наводят на одну мысль. Представляете в наши дни, какой-нибудь изобретатель сделал бы заявление, что сотворил «вечный двигатель». Скорее всего, его сочли бы не совсем психически здоровым человеком и никакие государственные органы не пустили бы его даже на порог своего учреждения. А вот Морское министерство Российской Империи в XIX в. не считало зазорным принимать подобные проекты и даже назначать экспертные группы для их подробного исследования.

V. Шторм можно

остановить маслом?

Между прочим, изобретатели не только приходили в Морской ученый комитет со своими шедеврами. Изобретали и сами члены ученого комитета. Например, в 1888 г. член комитета профессор Р.Э. Ленц предложил провести ряд опытов по успокоению волн посредством масла.

Давайте приведем текст служебной записки профессора Р.Э. Ленца по данному поводу: «Если все исследования по этому вопросу и доказали, кажется неоспоримым образом, успокоительное свойство масла, то роль которую оно в этом играет, еще далеко не выяснена надлежащим образом. Мы покуда не знаем, какие именно свойства масла обуславливают преимущественно эту способность, и встречаем в этом отношении самые противоречивые указания; мы не знаем играет ли здесь главную роль тягучесть масла или его плотность или следует ли успокоительную способность приписать обоим свойствам в совокупности; столь же мало мы знаем сколько именно следует выливать масла и т.п. По всем сделанным до сих пор исследованиям надо полагать, что в иных случаях следует предпочитать один сорт, в других – другой сорт масла; но мы не знаем, почему в одном случае данное масло действует хорошо, а в другом менее удовлетворительно.

В настоящее время по этому вопросу производятся исследования в разных странах. Насколько мне известно, эти опыты ведутся однако ж все в большом виде в таком направлении, что на поверхности морей или больших озер выливается в бурное время большее или меньшее количество того или другого масла и наблюдается влияние его на волнение.

Такими испытаниями в большом виде будут достигнуты, без сомнения, некоторые результаты, но надобно опасаться, что выводы останутся чисто эмпирическими, применимыми лишь в случаях, подходящих к условиям, при коих производились испытания, а эти условия всегда будут ограниченными, так как наблюдатель их не может варьировать по желанию. Разъяснения же вопроса об успокоительной роли масла от этих испытаний едва ли можно ожидать.

Мне кажется, что кажется исследование вопроса об усмирении волнения посредством масла, следует вести другим, более рациональным способом, обещающим полное решение вопроса. Для этой цели надобно, как мне кажется, вести опыты сперва лабораторным способом, а затем уже, для проверки полученных выводов, обратиться к опыту в большом виде. Для этих опытов следует сгруппировать масла по их различным свойствам, раз по одинаковой тягучести, но при разной плотности, а потом по одинаковой плотности при разной тягучести; для отдельных групп надобно исследовать способность расплываться по поверхности воды и определить величину поверхности воды, покрывшейся маслом; эти исследования следует распространить на масла при разных температурах, на воду пресную и соленую. Зная толщину слоя масла, следует затем определить и с точностью измерить какое влияние этот слой производит на волнение. Для этой цели волнение должно быть произведено искусственным ветром, так как только при таком условии возможно точное измерение как силы ветра так и величины волнения.

Я полагаю, что в таком направлении сделанные опыты должны решить вопрос об усмирении волнения маслом и решение будет более общее того, которое можно ожидать от разных проб, произведенных в большом виде. От проектированных опытов можно ожидать ответ на вопрос какое практически самое удобное масло для успокоения поверхности воды при данных условиях, каким способом следует выливать масло, в каком количестве, куда и как часто надобно масло возобновлять.

В виду громадного значении, которое этот вопрос может иметь для мореходного дела, мне кажется, вполне соответственным достоинству Морского Ученого Комитета принять в этом вопросе инициативу и приступить к опытам в указанном направлении. В случае же, если Морской Ученый Комитет сочувственно отнесется к этому делу, то я с особой охотой предлагаю ему свои услуги и силы для этих исследований, надеясь, что многолетняя моя опытность в научных исследованиях послужит в некоторой степени гарантией для удачного исполнения задачи.

Такие опыты могли бы производиться во вверенной мне физической лаборатории Технологического Института, где имеется удобное для этой цели помещение, необходимые для точных исследований измерительные приборы и многие приспособления для удобства наблюдений. Для удачного решения задачи потребно было бы приобрести лишь специально для этих опытов потребные приборы, расходы по коим Физическая лаборатория на себя взять не может.

Что же касается до этих приборов, то кроме разных сортов масла, потребных для испытаний, необходимо устроить сосуды больших размеров, резервуар от 1,5 – 2 куб. метров вместимости испытанный на 15 атмосфер внутреннего давления, для сгущения в нем воздуха, имеющего служить для производства искусственным путем ветра и волнения, к резервуару манометр и регулятор давления, и наконец, насос на 15 атмосфер. По предварительным соображениям и справкам все потребные приборы и материалы обойдутся примерно в 2500 руб., так что на все исследование требуется кредит до 3000 руб.» [4, с. 9 – 11].

Обратите внимание, насколько профессор Р.Э. Ленц продумал ход своих необычных опытов. Тут и база в виде «физической лаборатории Технологического Института» с уже наличествующими приборами «для удобства наблюдений» и список необходимых покупок и подробная смета будущего исследования. Несмотря на фантастичность опытов по успокоению волнения моря маслом, господин Р.Э. Ленц подошел к предстоящему процессу основательно и научно, что позволяет думать о реальном желании добиться конкретных результатов.

Члены Морского ученого комитета достаточно серьезно отнеслись к служебной записке одного из них. Они отметили, что успокоительное действие масла на волну было уже неоднократно доказано и привели в пример доклад, например, в заслушанном Французской Академией Наук, докладе адмирала Клуэ. Кроме того, указывалось, что в Австралии шлюпки для прохождения рифов в шторм используют масло для успокоения волн. Поэтому постановка опытов господина профессора Р.Э. Ленца была признана «правильной и рациональной».

В итоге по ходатайству Морского ученого комитета с утверждения управляющим Морским министерством и «с Высочайшего соизволения» 19 декабря 1888 г. для последующей работы Р.Э. Ленцу было отпущено 3000 руб. [4, с. 12]. Вероятно, результаты последующих опытов ученого имели только научное значение, и не принесли практических достижений для Российского Императорского флота.

VI. Гидравлический двигатель

губернского секретаря

В 1890 г. губернский секретарь Ф.И. Дерингтон представил в Морской ученый комитет проект гидравлических двигателей приводимых в действие прибоем волн. Наверное, данное изобретение было первым в истории отечественной техники обстоятельным проектом по использованию энергии моря [6, д. 299. л.12].

Предложение губернского секретаря вызвало большой интерес у членов комитета, давших его предложению подробную аналитическую оценку: «Проект состоит из двух частей: теоретической и практической. Первая из них, представляющая по выражению г. Дерингтона «математическое исчисление силы волны», хотя и содержит такой расчет, но по причине неприятия автором в соображение некоторых обстоятельств, например влияния центробежной силы, не может дать точного представления о количестве энергии, могущей быть утилизированной прибором данного устройства при определенной силе волнения. Кроме того, часть эта относится собственно только к одной из разновидностей прибора, предлагаемого г. Дерингтоном. О значительности влияния центробежной силы можно не производя вычислений, заключить из того факта, что существуют волновые двигатели, в которых утилизируется именно кажущее изменение силы тяжести, производимое центробежную силою, и которые при испытаниях на небольших шлюпках дали удовлетворительные результаты, что было засвидетельствовано г. Фроудом и др. (Engineering, 1875 г., 2 апреля и 12 ноября).

Во второй части дается схематическое описание прибора, предлагаемое г. Дерингтоном для утилизации силы волн. Прибор этот принадлежит по всей идее к той группе волновых двигателей, в которых приемником энергии волн служит поплавок. Хотя в последнее время и было предложено несколько таких приборов (г. Дантек, г. Дэви и др. см. электричество, 1886 г. стр. 143, Scientific American, January 25, 1890 и пр.), но не было ничего опубликовано о результатах их испытаний, кроме одного только отзыва г. Palmer, который устроил подобный прибор на реке Св. Лаврентия, причем оказалось, что прибор, превосходно действовавший в пустую, очень слабо работал при употреблении его для накачивания воды, и г. Palmer, не производя дальнейших опытов над прибором с поплавком, перешел прямо к устройству прибора с висящим щитом, который сразу же дал хорошие результаты, работая при слабом волнении. (Работа состояла в накачивании воды в резервуар, находившийся в 200 ф. от прибора и на относительной высоте в 40 ф.) (см. Scientific American, January 8, 1887). В другом известном случае удачного пользования энергиею волн (см. Sc. Amer., September 28, 1889 и September 21, 1889) был устроен прибор (также в виде щита) на морском берегу вблизи Нью-Йорка, с целью накачивания воды для поливки улиц. Прибор этот действовал настолько удачно, что один раз, при несильном волнении, до 123000 ведер воды в день. На основании таких удовлетворительных результатов (полученных, правда, с приборами другого устройства) было бы кажется, интересным сделать испытание предлагаемого г. Дерингтоном прибора, весьма к тому же простого и должно быть дешевого, хотя очень может быть, что он, как и некоторые другие приборы поплавки, оказался бы хуже щитовых приборов, хотя бы уже потому, что при всей своей простоте он все-таки сложнее упомянутого щитового прибора и, кроме того, в нем наклонный рычаг, соединяющий поплавком с береговой частью прибора, по необходимости должен быть длиннее вертикального щита, заменяющего сразу и приемник и рычаг в приборах второй группы, вследствие чего прибор этот должен быть и более чувствительным к боковым ударам волн и пр.

Хотя многими и считается, что наилучший береговой прибор для утилизации энергии ветра есть ветряная мельница, в новейших образцах которой в значительной степени устранены ее прежние главные недостатки, слишком тесные границы силы ветра, в которых она могла действовать, и отсутствие автоматического изменения площади крыльев, сообразно силы ветра, однако можно думать, что во многих случаях устройство волнового двигателя оказалось бы и более удобным и, главное, более дешевы, чем устройство ветряной мельницы» [5, с. 4 – 5].

Мы видим, что губернскому секретарю указали на неоднократное изобретение гидравлического двигателя заграницей. Только правительство Северо-Американских Штатов с 7 января по 24 июня 1890 г. выдало 7 привилегий изобретателям на гидравлические двигатели. Затем выделяются наиболее удачные модели подобного двигателя для парусных судов – «прибор из Гамбурга (см. Северный Муравей, 1832 г., № 18) и прибор г. Tomera, установленный на шлюпке (Engineering, 1875 г., 2 апреля и 12 ноября)» [6, д. 299. л.15].

После такого подробного анализа Морской ученый комитет указал на то, что двигатель господина Дерингтона может служить только для простой работы вроде накачивания воды, а для переоборудования его как движущей силы для парусного судна необходима длительная и вероятно безуспешная доработка проекта. И, хотя известный германский профессор Grasgaf в 1885 г. в одной из своих лекций выразил уверенность, что «будущее неминуемо заставит стремиться пользоваться все более и более энергией воды» [5, с. 6], пока использование энергии волны в повседневной жизни представляется проблематичным. В результате гидравлический двигатель г. Дерингтона может быть использован только для портовым работ, но, даже, в данном случае проще приобрести патентованное иностранное устройство, т.к. потребность в России в подобном приборе невелика.

С одной стороны можно назвать поведение членов Морского ученого комитета непатриотичным, но с прагматичной точки зрения отказ в разработке гидравлического двигателя губернского секретаря Дерингтона представляется верным решением.

VII. «Взрыводействующий» таран

статского советника

Как показывают документы Морского ученого комитета, некоторые российские самородки изобретали что-нибудь регулярно. Среди них: титулярный советник И. П. Шенгелидзев, крестьянин Вшивцев, ротмистр И. Я. Мяловский, врач Юдин, подпоручик А. А. Прокудин и др. Таким изобретателем был и Н.С. Арнольдов, еще в 1879 г. на рассмотрение ученого комитета поступил проект «двигателя учителя Вятской гимназии надворного советника Н. С. Арнольдова» [6, д. 1822. л.7]. Однако талантливый изобретатель не остановился на достигнутом. Уже в чине статского советника на «Невском механическом заводе Московского товарищества» им был изготовлен «взрыводействующий» таран.

Испытания модели состоялись 11 мая 1890 г. в присутствии генерал-майора Тресковского, статского советника Чернова, помощника старшего инженер-механика Брикса, флагманских инженер-механиков Кмита и Афанасьева, а 16 мая на совместном заседании Морского ученого комитета и Морского технического комитета было установлено, «взрыводействующий» таран обладает слишком серьезными конструктивными недостатками. Для дальнейшей доработки изобретения статскому советнику выделили 600 руб., с условием доделать модель и ее чертежи за четыре месяца. К сожалению в установленный срок изобретатель не справился, а представленные им чертежи не удовлетворили членов комитетов [5, с. 19].

Неугомонный статский советник обратился в Морской ученый комитет в следующем 1891 г. При этом теоретическая часть его проекта «взрыводействующего» тарана имела целый ряд положительных отзывов профессоров императорских университетов. Изобретателем были представлены в ученый комитет доводы в пользу его проекта:

«1) Утилизация теплоты горючего с коэффициентом втрое высшим в сравнении с паровой машиной (при посредстве парового котла), что дает возможность или иметь на судне втрое меньший запас горючего или развивать собственно большую скорость хода;

2) Легкость и удобство управления и маневрирования судном, при отсутствии чего-либо выдающегося вне корпуса судна, в том числе и руля;

3) Простота и малый вес тарана (на индикаторную силу менее 1 пуда, включая и находящуюся в таране воду) и как следствие того,

4) Дешевизна устройства тарана, а также

5) Устранение необходимости каких-либо водоотливных средств, так как сам таран есть наимогучее водоотливное средство» [5, с. 20].

Таким образом, господин статский советник предлагал свой «взрыводействующий» таран как двигатель для боевых кораблей русского флота. Совместное собрание Морского ученого комитета и Морского технического комитета вторично рассмотрело, предложенный проект и, несмотря на оригинальность идеи сочло его бесперспективным, т.к. он требовал значительных конструктивных изменений в военном судостроении [5, с. 21]. Наверное такой итог по разработке «взрыводействующего» тарана как корабельного двигателя был закономерен, но все-таки интересно какими были сегодня военные корабли если бы проект господина статского советника Морской ученый комитет не оставил «без последствий».

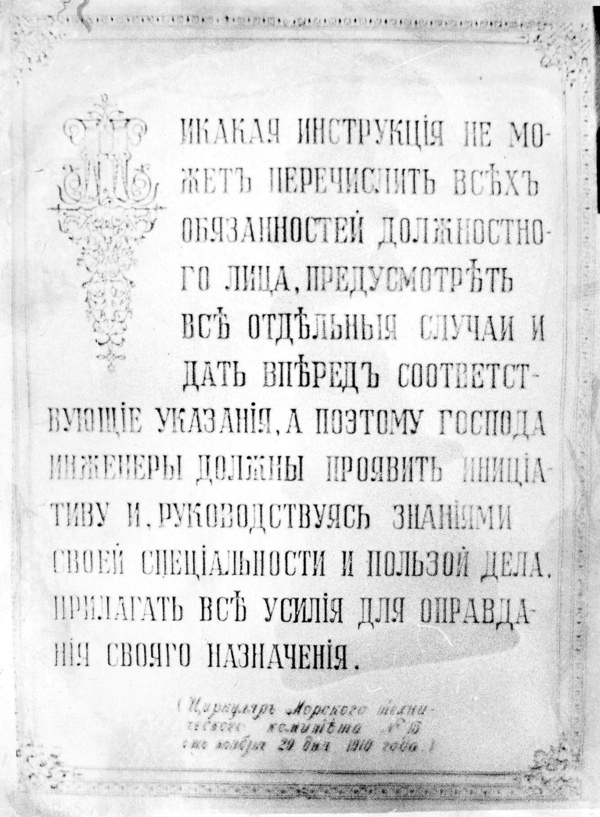

Завершить исследование невероятных прожектов Российского Императорского флота хотелось бы одним документом. Морской технический комитет Морского министерства России, во многом унаследовавший функции Морского ученого комитета 29 ноября 1910 г. издал циркуляр № 15 следующего содержания: «Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать впредь соответствующие указания, а поэтому господа инженеры должны проявить инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения».

Литература:

1. Отчёт председателя Морского учёного комитета контр-адмирала Зеленого за 1861 г. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. 35 с.

2. Отчёт председателя учёного отделения Морского технического комитета и комитета морских учёбных заведений за 1875 г. СПб.: Тип. Морского министерства, 1876. 45 с.

3. Отчёт председателя учёного отделения Морского технического комитета за 1885 г. СПб.: Тип. Морского министерства, 1886. 57 с.

4. Отчёт о деятельности Морского учёного комитета за 1888 г. СПб.: Тип. Морского министерства, 1889. 61 с.

5. Отчёт о действиях Морского учёного комитета за 1891 г. СПб.: Тип. Морского министерства, 1892. 49 с.

6. Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 162. Оп. 1.