Почему Кубань не могла быть "закрытой границей" Российской империи?

Имперское строительство - это очень сложная наука, а имперская экспансия - это не захват всего подряд. За наиболее лакомые куски всегда велась ожесточенная борьба, но здесь нужно было работать не только кулаками, но и головами. Все хотят жить хорошо, а для этого всем нужны ресурсы.

Но в истории человечества понятия о ценных ресурсах очень часто менялись. В первобытном обществе мягкое золото не имело никакой ценности в сравнении с твердой медью. Все знают хрестоматийные примеры об обмене "дикарями" в Африке алмазов на стеклянные бусы и ситцевые ткани. Африканцы не были глупцами, у них просто были другие интересы. Для тех же колонизаторов раннего Нового времени урановая руда не имела никакой ценности.

В данном контексте Британская империя с XVI века строилась максимально рациональным способом. Корона действовала в симбиозе с торговыми компаниями, самыми известными из которых были Ост-индская (в Индии) и Компания Гудзонова залива (в Северной Америке). Коммерсанты хорошо умели считать прибыли и убытки, действуя по правилу "семь раз отмерь, один раз отрежь". И в поздней Британской империи теоретики и практики самым тщательным образом изучали ресурсы территории, прежде чем поставить в парламенте и в кабинете министров вопрос о ее включении в империю. Далекая островная метрополия мало беспокоилась о судьбах заокеанских колоний.

В Российской империи все было по-другому. Исторический очаг, Владимирская, а затем Московская Русь находилась в Волго-Окском междуречье и была открыта вражеским вторжениям со всех азимутов. Нашим предкам не удавалось укрыться ни за океанами (как Великобритании), ни за горными хребтами и пустынями (как Китаю).

Главным мотивом российской имперской экспансии было не стремление разбогатеть, а желание выжить, т.е. обеспечить надежную оборону по всему периметру внешних границ.

Но и Британская, и Российская империи в зените развития столкнулись с проблемой обороны фронтиров. Британская Индия и российская Новороссия были чрезвычайно ценными территориями. Индия по праву считалась главной жемчужиной Британской короны, а степи Причерноморья были плодородными черноземами, которым не грозили засухи. Но эти территории граничили с горными областями (соответственно, Афганистаном и Центральным Кавказом), которые никакой экономической ценности не представляли, но их бедное и воинственное население постоянно совершало грабительские набеги на равнины с мирным земледельческим населением.

В первой половине XIX века в России и во второй половине этого столетия в Британской Индии были выработаны две базовые модели политики на имперском фронтире: оборонительная модель "закрытой границы" и наступательная "форвардная политика".

Все эти закономерности в полной мере сработали на рубеже XVIII-XIX веков на Северо-Западном Кавказе. В этом регионе методом проб и ошибок произошел переход от первой ко второй модели.

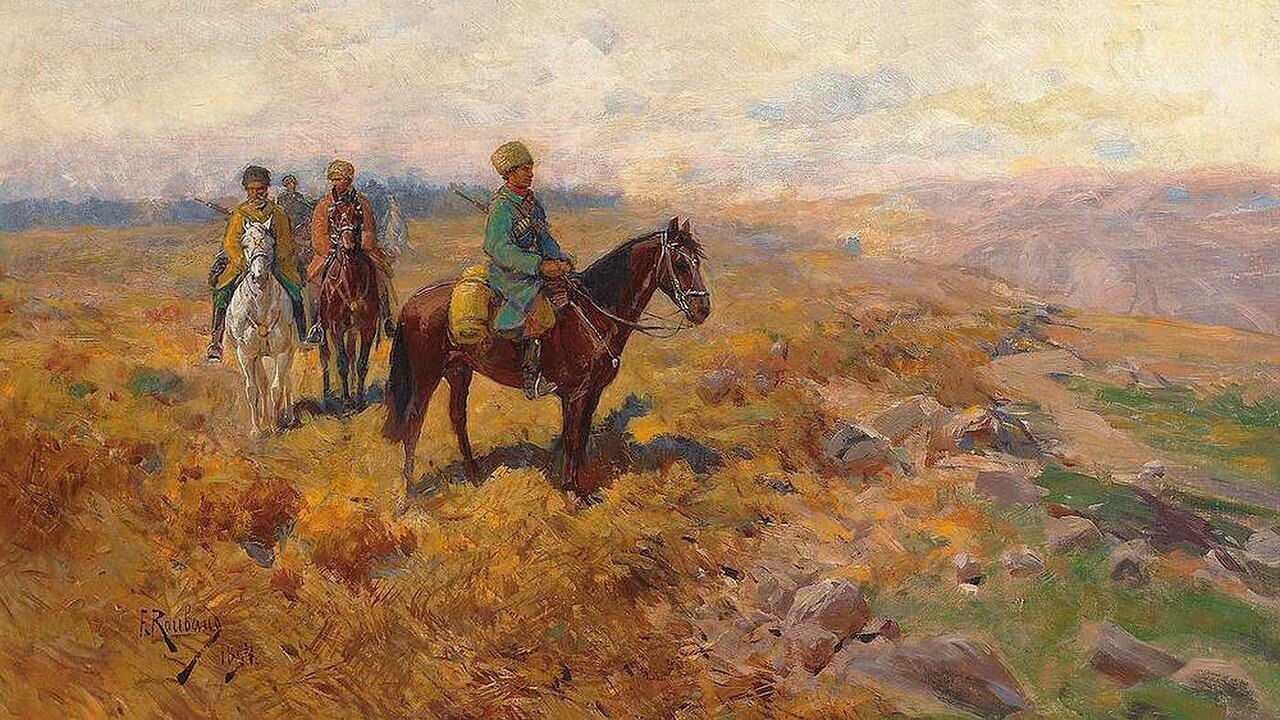

Высочайшим повелением 22 декабря 1798 г. император Павел строго запретил черноморским казакам переходить Кубань и не преследовать черкесов, вторгавшихся на Правобережье. В апреле 1800 г. атаман Федор Яковлевич Бурсак жаловался на полную беззащитность казачьих станиц перед "скопищами горцев", которые грабили, жгли, убивали и безнаказанно уводили в свои аулы стада скота и пленников-рабов. Редкие кордоны с малочисленными гарнизонами не могли перекрыть все пути вторжение "хищных партий".

Но царские генералы, жившие в комфорте и безопасности в Херсоне и Одессе, плохо представляли себе ситуацию на кубанском фронтире. Военный губернатор Таврической губернии и чиновники Крымской инспекции решали все вопросы путем длительной бумажной волокиты, тогда как на границе ситуация могла кардинальным образом измениться за несколько часов.

Когда до военного командования "дошло", что казаки просто не могут вести хозяйство на Кубани и стараются перенести свои станицы подальше от воинственных соседей, начался поиск методов "форвардной политики".

В сентябре 1814 г. генерал Розенберг из Херсона направил Бурсаку план экспедиции в горы в районе Александровского или Ольгинского кордона. Более нелепого документа придумать было нельзя.

Во-первых, Розенберг требовал предварительно известить "приязненные России племена" о намерении наказать шапсугов за совершенные набеги. Генерал в Херсоне понятия не имел, что в предгорьях Кавказа между племенами не было никаких секретов, и шапсуги могли заблаговременно вывести в далекие горные ущелья свои семьи, скот и ценное имущество. Казачьи атаманы готовили рейды против черкесов в строжайшем секрете и до последнего момента на раскрывали детали своим подчиненным.

Во-вторых, Розенберг требовал переправиться через Кубань в разных местах, тогда как у Ольгинского кордона была самая удобная переправа.

В-третьих казакам запрещалось громить аулы соседних племен, в которых шапсуги легко могли укрыться. Нельзя было трогать даже шапсугов, заявивших о своем нейтралитете, явлении у горцев крайне эфемерном.

И наконец, излишней предосторожностью был запрет забирать в саклях оружие, утварь, угонять скот, чтобы не принести на Правобережье какой-либо "заразы". В черкесских аулах периодически появлялась чума и другие смертельные эпидемии, но также необходимо было учитывать, что для черкесов наказание было связано только с материальным ущербом. Да и казаки нуждались в компенсации за потери от черкесских грабежей.

"Первый блин вышел комом". Такие заорганизованные экспедиции не могли обеспечить безопасность черноморского фронтира. Военное командование стремилось держать казаков под своей опекой, чтобы уничтожить последние следы вольницы запорожцев. Но "форвардная политика" требовала разумного баланса воинской дисциплины и свободной инициативы.