Дубовая рубаха "Глава тридцать пятая"

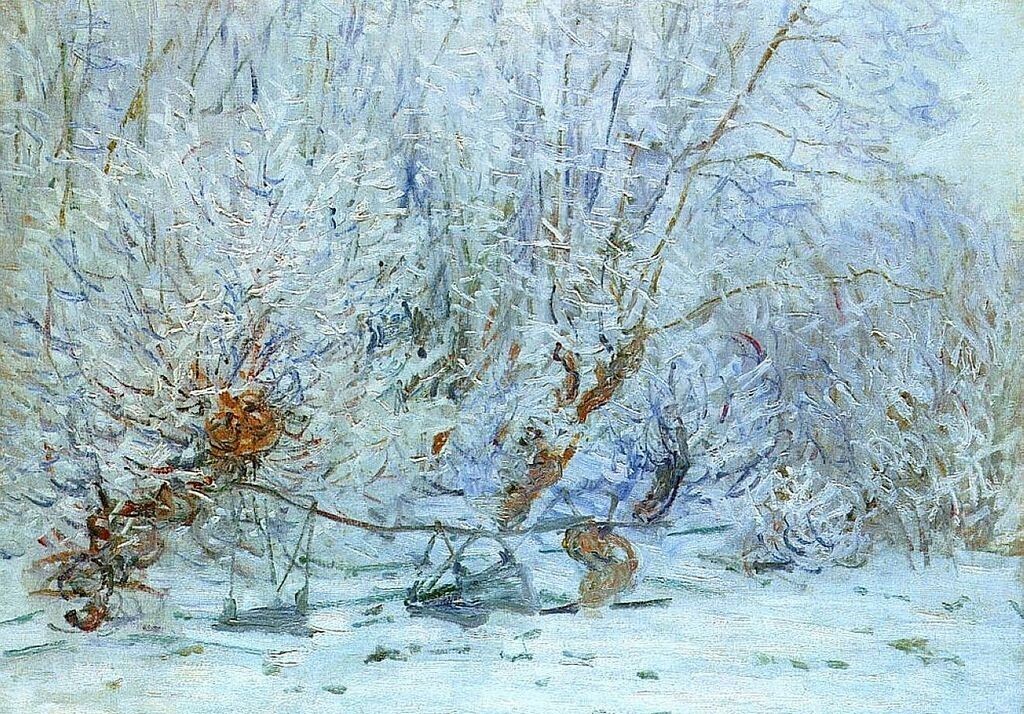

Был самый разгар зимы и мороз стоял такой, что холод пронзал тело даже сквозь теплую шубу. У меня как раз закончились занятия в училище, и выйдя на крыльцо я уже собирался направится к Катерине Викторовне, как заметил в отдалении Полину. Она стояла, и пританцовывая, чтобы согреть ноги, как будто кого-то ждала. Я и помыслить не мог, чтобы она могла ждать кого-то кроме меня, но тем не менее сомневался, а вдруг нет? Она ведь знала, что я, как и во все дни до этого, пришел бы к ним сам, тогда почему же она здесь? Я очень боялся узнать, что она ждет кого-то другого, но тем не менее направился к ней.

- Опять эти твои гадкие папиросы, - произнесла она, как только я к ней приблизился – а я как раз тебя ждала. Нас в музей сегодня водили, а он тут совсем рядом, вот я и подумала, что можно и дождаться.

- Но ведь на улице так холодно, а до дома далеко, как бы тебе не заболеть.

- Ничего, не страшно. Может быть к тебе? И идти ближе, да и у нас сегодня никого до самой ночи.

Перебегая от одного магазинчика к другому, чтобы совсем не замерзнуть (а Полина так и тряслась всем телом) мы в какие-нибудь четверть часа добрались до меня и сев за стол, стали согреваться горячим чаем.

Полина впервые оказалась в моей квартире и теперь с каким-то судорожным вниманием осматривала окружавшую её обстановку, будто сравнивала её с той, в которой жила сама. Особое внимание обратила она на стоящие у мусорного ведра пустые бутылки из-под вина. Она рассматривала их и казалось пыталась связать их со мной, с ребенком, которому более подходило в солдатиков играть. От сделанных её выводов, Полина хмурилась, а мне стало досадно на самого себя, и даже не из-за того, что я вино пил, а более оттого, что бутылки забыл выбросить. Я закуривал, не зная, чем себя занять, покуда моя гостья разглядывала жалкие обои, беспорядок всюду царящий, и эти проклятые бутылки, с какой-то пристальностью судьи. Но Полина лишь более в негодование приходила, замечая, как я пускаю клубы дыма, и вот-вот готова была отвесить мне подзатыльник. Но едва она закончила свой осмотр, как лицо её разгладилось, а глаза, смотрящие на меня и строго и ласково, будто бы говорили: “Лучше уж кающийся грешник, нежели праведник”.

Но раскаивался ли я?

- И каково это вино на вкус? – спросила она вдруг.

- Кислое, а потом вроде бы и без вкуса вовсе, да только пить после нескольких глотков хочется очень, и лишь вином эту жажду можно утолить, а потом совсем все равно становится.

- Я хочу вина – заявила Полина твердо, так, что даже и поспорить было нельзя, но я боялся за неё и потому категорически отказал.

- Это еще почему же? Катерина Викторовна как-то обмолвилась, что ты раньше совсем плох был, но ничего вроде бы, выправился, а для меня и глотка жалко, так выходит?

- А что она еще говорила?

- Да ничего, я все расспрашивала её, но она отнекивается, мол кто прошлое помянет, а мне между прочим крайне любопытно об этом узнать. Я надеюсь ты не обидишься, но вот смотрю я на тебя сейчас, и даже как-то тяжело представить, что может быть хуже этого? Неужели такое возможно?

- Раз тебе и помыслить об этом тяжело, то знать и вовсе не стоит. А с человеком всякое может произойти.

- Я не уйду отсюда пока всего не узнаю, а если ты вздумаешь упрямиться, то больше ни в жизнь с тобой говорить не буду, и мы еще посмотрим чье упрямство окажется сильнее.

Я знал, что она не шутит и поэтому не видел смысла сопротивляться. Да и что, в конце-то концов такого ужасного в моей истории? Быть может и неприятно, но что с того, много ли в жизни простого человека приятных вещей? Вряд ли мой рассказ как-то её отпугнет, а если это и произойдет, то ничего, значит так и должно было случиться. Порешив для себя, что самое безнадежное положение иной раз бывает совершенно беспроигрышным, я начал рассказывать ей о притоне и о том, как в нем оказался.

В самых мельчайших подробностях (многие из которых я в этом повествовании упустил, исключительно из-за упрямства и из ненависти к нынешней моде выворачивать всю грязь наружу) стал обрисовывать я Полине те или иные жизненные ситуации, приходящие мне на ум. Она внимательно слушала, и так как я пытался придать рассказу своему шуточную форму, чтобы хоть как-то сгладить всю омерзительность той действительности, даже иногда смеялась.

Не знаю, какую она в своем воображении нарисовала картину, но лично я, слушая самого себя со стороны, представлял ад, с беснующимися в нем чертями. Были здесь (и читатель об этом знает, но повториться крайне необходимо) и похоть, и пьянство, и даже какой-то каннибализм, и все-то от праздности, мол можно все, а там уж и смерть мне родная сестра. Все мы свято верили в то, что человек живет для того лишь, чтобы удовольствие испытывать, но только никто из нас не думал о том, что есть и те, кто в убийстве себе подобных наслаждение черпает. А долго ли от чревоугодия до тяжкого преступления, когда всяким твоим движением и поступком руководит такая эпикурейская идея?

Исповедь моя длилась несколько часов и когда я закончил, Полина пребывающая в каком-то мире образов и призраков моего прошлого, вдруг спохватилась, что ей пора домой. Ничего мне не сказав, она вышла в прихожую и стала собираться, тем самым испугав меня чрезвычайно, потому как я был абсолютно убежден теперь, что нашей дружбе конец.

- До завтра, Саша, - произнесла она ласково, выйдя из квартиры в подъезд.

Мы попрощались, и я уже собирался было закрыть за ней дверь, как Полина вдруг приблизилась ко мне совсем близко, коснувшись губами моих губ. Это был робкий и неумелый поцелуй, но обладавшей какой-то первобытной силой, все собой затмевающей. Ведь чувство по природе своей грубо, лишь позже, когда оно обрамляется всевозможными правилами, у кого развязности, а у кого хороших манер, то из него уже выходит нечто определенное, и до тошноты привычное. А тут такое дикарство! Я совершенно сошел с ума! Полина убежала, а я захлопнул дверь и как-то разом обмякнув, сполз на пол и зарыдал. Я сам не знал отчего со мной все это происходит, да кажется и вовсе соображать не мог, чтобы решить хоть что-то. В таком виде меня застала Дашенька, но я ничего не мог ей объяснить, не мог и успокоится, и зная, что она рядом, слыша её голос, лишь сильнее расходился.

Но спустя время этот припадок закончился, и мы пили вино. Предо мной сидела зияющая пустота, очертанием напоминающая человека, из которой вылетали слова. Я узнавал этот голос, это была Дашенька, но связать воедино все эти звуки не представлялось возможным. Словно поломанная музыкальная шкатулка, треща и шипя, наигрывала она мелодию, которую я прекрасно знал, но искаженную до неузнаваемости. Слезы и одновременно смех душили меня, но я молчал, разглядывая руки, которые уже не были моими. Они, то форму меняли, то цвет, будучи то зеленым треугольником, режущим глаз своими гранями, то какой-то алой волной, растекающейся во все стороны. Мне стало страшно, и я убежал в уборную. Отражение в зеркале было не моим, там притаился, дрожа всем телом какой-то подозрительный человек, до одури меня раздражавший. Я пригрозил ему скорой расправой, но не своим голосом, а каким-то бульканьем, в ответ на что незнакомец рассмеялся, и этот смех отдаленно напоминал мой, но слишком уж много в нем было какой-то пакостливой наглости, а это на меня не похоже.

Или похоже?

Был ли в этой квартире кто-то хоть от части напоминающий меня? Нет, лишь Дашенька видела меня, но и она ошибалась. Это был уже не я, рядом с ней находился совершенно чужой ей человек. Жалкое подобие того Сашки, которого она знала, а если вдаваться в подробности, то и вовсе трус и лжец, Иуда, продавший её задарма, просто так, шутки ради. Но она об этом не узнает, нет-нет, никогда! Тот чужак, в которого я сам для себя обратился, всячески увещал меня в этом, говоря, что так будет лучше. “Это же невинный поцелуй, - говорил он мне – тем более такой, рыбий честное слово, и не поцелуй даже. Ничего дурного ведь не случится, ты не позволишь. А что о Полине твоей говорить, она и вовсе не допустит. Так что лучше молчать”.

И я молчал, а когда мы укладывались в постель, когда кожа её коснулась моей, то по мне будто из пушки выстрелили, так обожгло меня это касание. Я лег на пол, сославшись на больную спину. Она была чужой мне, а я ей, и наши обнаженные тела будто бы принадлежали кому-то другому. Мы никак не могли лежать рядом, не могли утопать в сладостных объятиях, и даже дыхание друг друга слышать не имели право. Иначе было бы гнусно и бесчестно, и все это из-за этакой глупости.

Мне было хорошо на полу, и я даже перестал себя корить за этот поцелуй, в котором не был повинен, и стал думать совершенно о других вещах. И чем лучше мне становилось, тем бесстрастнее я подходил к мучившему только что меня вопросу. Я рассматривал его и так и эдак и под конец вскочил на ноги, набросился на Дашеньку и стал её целовать. И чем больнее мне становилось от мысли, что я – предатель и изменник, касаюсь своей, ничего не ведающей богини, тем с большей страстью я впивался в её губы.

Интересная глава, прочитала с удовольствием

Спасибо за прочтение!

И Вас благодарю

Отличная глава получилась! Просто мастерски описали чувства Сашки!

Большое спасибо за поддержку)

Очень интересный рассказ, спасибо за продолжение

Спасибо что читаете)

Жду продолжения

Пишем)

Спасибо за публикацию 😎

Вам спасибо!)